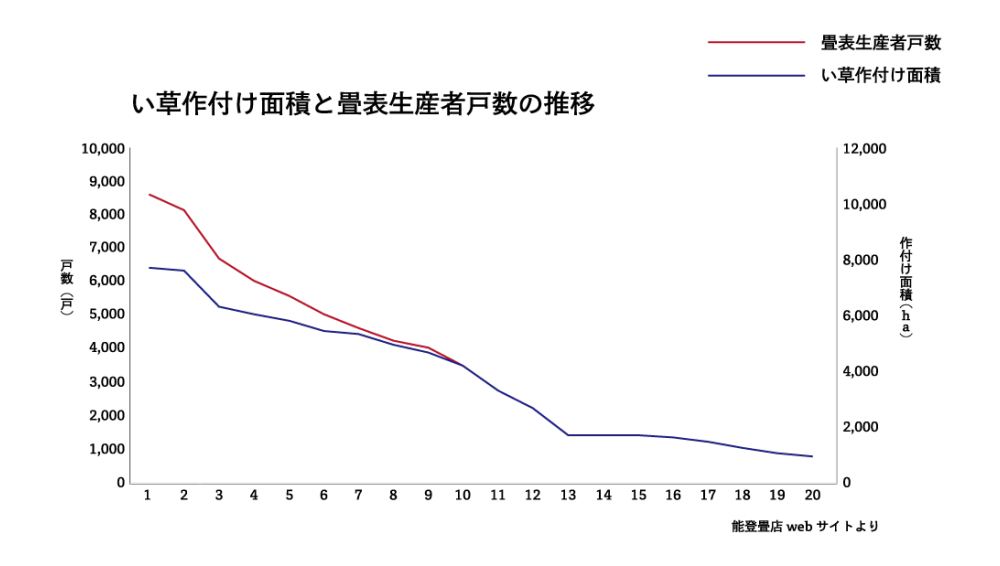

畳の原料であるいぐさの栽培が減り、

畳表を生産するひとも減った。

そもそも日本国内のほとんどの地域でいぐさが栽培できることは分かっていました。

いぐさという植物はあちこちの河原などに自生している植物です。ここ和歌山でも、

昔はいぐさの栽培や加工をしていたということを耳にしたこともあります。

わたしたちがいぐさを育て始めたのは、学びの気持ちからでした。自分たちの手で植え育てることで、

農家の大変さはもとより、畳の原料であるいぐさを深く知ることが出来るのではないかと考えたのです。

ちょうど私自身40歳を超え、商工会青年部や青年会議所の活動が一区切りしたこともあり、

そこで得た学びを元に、新しいことへチャレンジする時間ができるようになりました。

農商工連携ファンドという補助金の交付が始まったこと、後輩が農業をはじめたこと、

農機具店の社長が積極的に応援してくれたこと、そして普段から畳表の仕入れでお世話になっている熊本県のいぐさ農家、

橋本喜一郎さん夫妻が快く支援してくださったことなど、いくつもの出来事がプロジェクトへの挑戦を後押ししてくれました。

相談を兼ねて橋本夫妻を訪れた時の「やってみたらいい。そんな簡単なものじゃない。」 という奥様の清美さんの言葉が今も忘れられません。

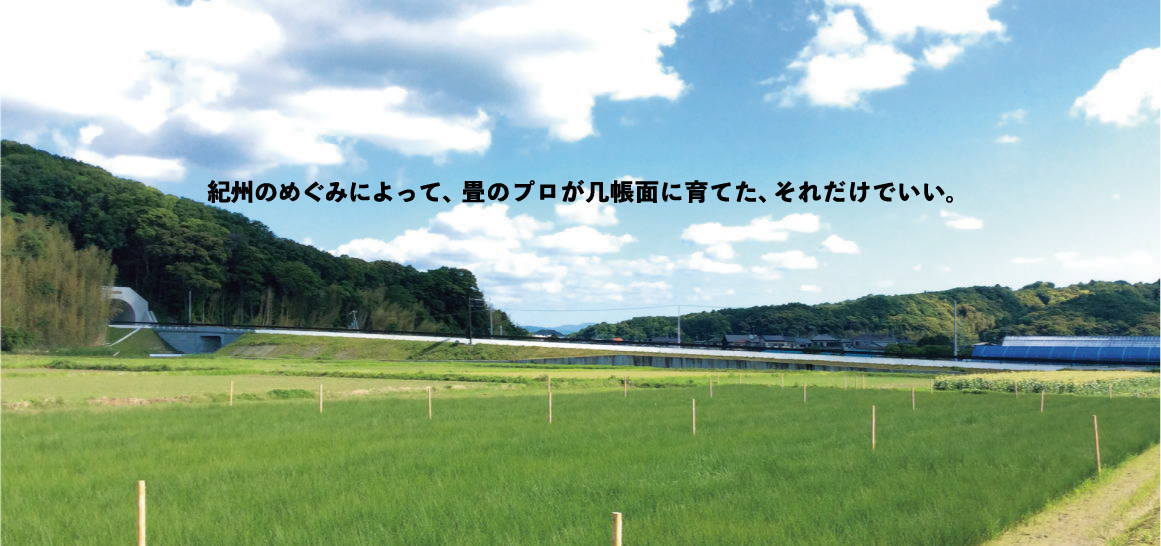

畳のプロが几帳面に育てた、それだけでいい。

いぐさでできた昔ながらの伝統的な畳が現代の住空間に適しているとはお世辞にも言えません。

カビ対策には樹脂製の畳表があります。文化財などには熊本産の素晴らしい畳表があります。

わたしたちがつくる畳表「紀州いぐさ」には特別な効果や効能があるわけではありませんが素朴ながらも伝統的な「畳」

そのものを守ることを大切に考えていぐさづくりから取り組んでいます。

畳を製造するにあたってはとにかく几帳面な仕事が求められます。

日本人のモノへの考え方や気質を如実に表しているな、といつも感じています。いぐさづくりを行なってみて、

畳の原料であるいぐさもまたそれ以上に、几帳面に作らなければならない作物だと感じました。

農業は一見どうでも良いように思える作業も含めて、それをやるかやらないかという判断一つで大きなリスクを負います。

春夏秋冬を通じて、そのリスクを背負って取り組んだからこそ、農家さんの本当の苦しさや喜びがわかった気がします。

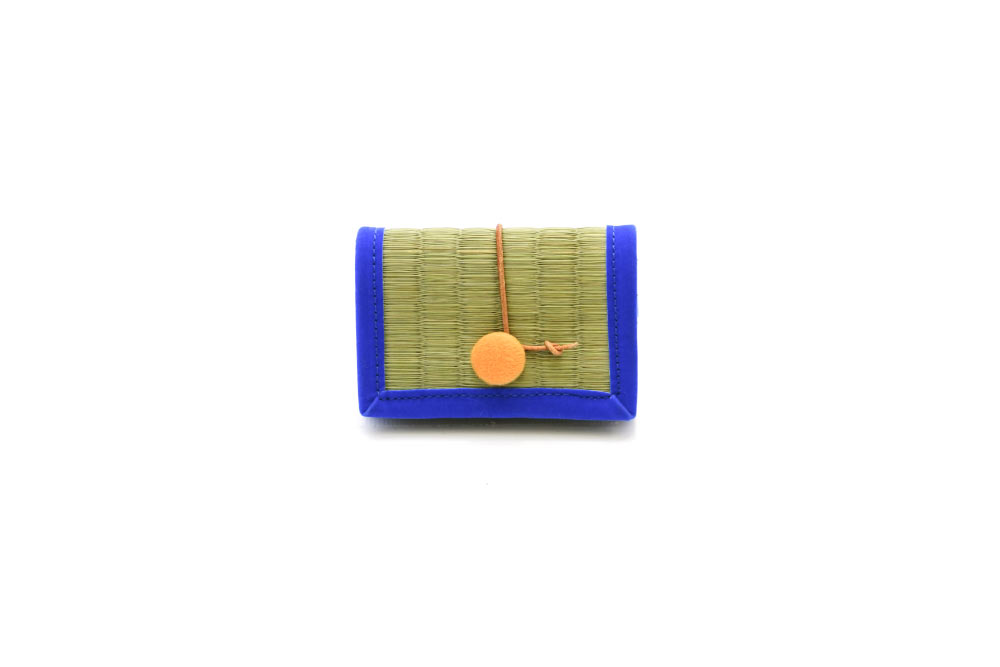

いぐさにはあまり知られていない効果効能がたくさんあります。

香りの癒し効果、豊富な繊維、落ち着いた色合いなど、畳表としてだけに使用するにはもったいない素材です。

わたしたちは自分たちの手で育てたいぐさから、さまざまな世代の方に素直に「欲しい」と感じていただける商品を生み出し、

それらをお買い求めやすく提供できる体制を整えることで、いぐさの持つ魅力にたくさん触れていただけるようにしていきたいと考えています。

いぐさを育てる人、畳を作る人、その人たちを支える職業の方々、そしてお求めいただくお客様。

全ての人々がバランスよく価値を享受できる体制をつくることができてこそ、わたしたちは事業を継続していくことが可能です。

本来の畳が持つ良さを伝え続けていくためにも、その地域の特徴を持った畳表つくりが全国で始まってくれたらいいなと願っています。

試行錯誤の一四六〇日

4年間は苦労の連続でした。

もともと何もない状態から始まりました。田んぼ探しひとつ取っても、たくさんの人のつながりやお声がけでスタートできたことに感謝しています。

いぐさはお米と同じように水田で育てますが、苗植えや刈入れの季節が異なります。

11月の凍りつきそうな季節の中、一歩ずつ足を入れ、手で一本ずつ植え付けを行い、

真夏の頭がクラクラするほど暑い時期に収穫します。それだけでも大変つらい仕事です。

苗を植え、株をほぐして田んぼを移し、そのまた翌年苗を割り、また植え付けて、ようやく本田での栽培を始めることができます。

いぐさが育つ間には雑草を取らなければなりません。不揃いに伸びたいぐさの先を刈り取ったり、

150センチ以上に伸びるいぐさを支える網を張ったりするのも重労働です。

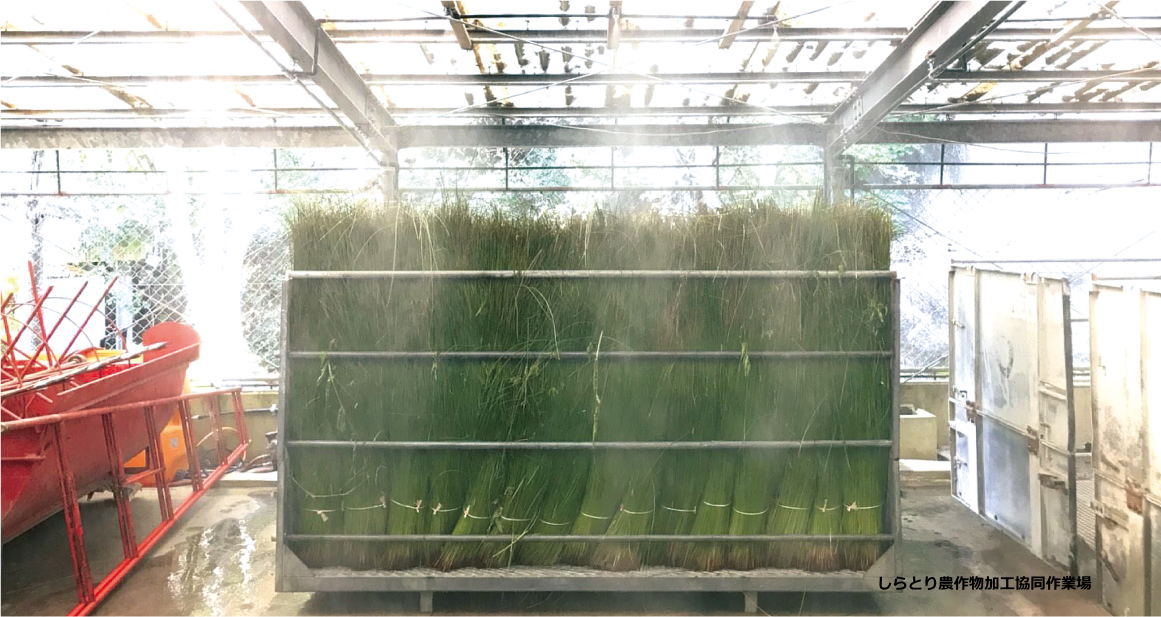

そうして育てたいぐさを収穫した後、泥染めし、乾燥させてようやく畳表を織りはじめられる準備が整います。

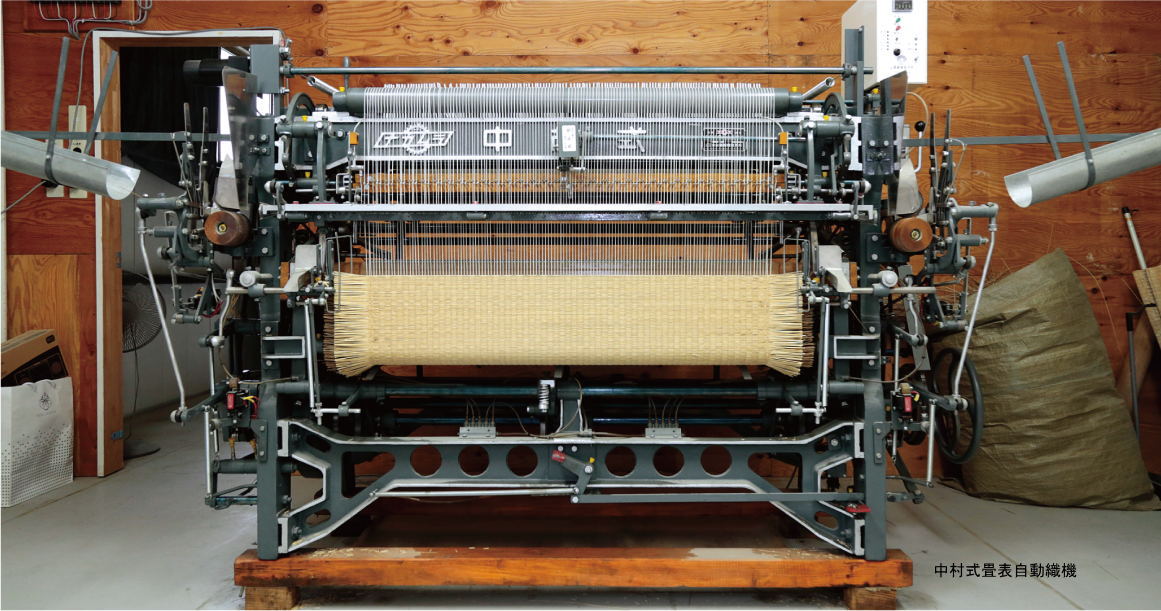

そしてそのあと行う製織工程も技術をともなう大切な作業です。

多大な労力を要するいぐさの畳表づくりですが、その技術を持った人も私たちの地域にはいません。

わからないことだらけの中、熊本の農家さんと電話でやり取りをしたり、農機具店さんや近隣農家さんのお知恵を借り、作業を続けてきました。

またSNSでつながった熊本の農家さんにもアドバイスをいただいたりもしました。

私は周りの方々にとても恵まれています。スタッフにも大変恵まれています。これが私の唯一の自慢です。

1年目は、あえて除草剤、防虫剤、施肥を行わずに育ててみました。案の定、

背丈は伸びず、収量も少なく、バッタにほぼ食いちぎられ、散々な出来でした。

2年目に現在のいぐさづくりの中心人物である寺田が参画します。まだその当時は、仮設の加工場だったために作業もはかどらない上、

刈り取り機、泥染機なども相次いで故障したりと、今思えばまだまだ農業と言えるには程遠いような状況でした。

いぐさの農繁期と井戸畳店の繁忙期が重なってしまうことも経験しました。

社員の学びの場につなげつつ作業を進めようと考えていただけにこれは少し誤算でした。

しかしそんななかでもスタッフは普段の業務に都合をつけ、いぐさづくりを学んでくれました。

3年目には寺田と私の二人だけで収穫を行いました。収穫後、仮置き時間が長くなってしまい、いぐさが蒸れて赤く変色し、

半数ほどを廃棄せざるを得なくなりました。加工場がなかったことや人手が足りなかったことなどが関係しています。

収穫後のいぐさに水をかけたり、夜中に現場へ走ったりと色々と手立てを行いましたが、うまくいきませんでした。

そして、今お届けできるものが出来上がりました。

4年目には田んぼをお借りした方からのご縁で白浜町の協力を得て、

近くの遊休施設の借り上げを行うことができました。

改修にかかる費用は大きかったもののようやく収量の全てを加工に回せるようになりました。

いぐさの収穫は1年に一度です。慣れた頃には終わってしまいます。

何年も繰り返すことでしか覚える術はありません。試行錯誤の日々が続きましたが、

その甲斐あって4回目の収穫を行った2018年。

畳屋で生まれた私が皆さまにお届けしても良いと決断できるものがようやく仕上がりました。

紀州で作る意味とは?

和歌山県民は質素倹約、几帳面で礼儀正しい、奥ゆかしさの中にしたたかさとクレバーさをもつ県民性だと思います。

だからこそ、しょう油や備長炭、梅・みかんなど、手間がかかる仕事を地道に続けることができ、

それを全国に販売する力を持ったのだと思っています。

そして今、私たちは誇れる紀州の先人たちに敬意を払い、学びを得て、ここから紀州いぐさの歴史を一歩ずつつくり上げて参ります。

畳が減っているとよくいわれます。それはまぎれもない事実です。

しかし私はそれでも構わないと思っています。少なくなるからこそ価値が見直されることもあります。

意味のないもの、価値のないものは淘汰されるのが世の常です。

私は畳のある暮らしが本来の日本人がもつ気質を育て、日本人らしさをつくりあげてきたように思います。

日本の文化である茶道や華道、柔道など「道」がつくものに畳は使われます。縁を踏まないように歩き、正座をし、

姿勢を正す儀礼には凛と張り詰めた空気とその意味があります。畳の目から数える、畳の上で死にたい、

など日本人ならよく耳にする慣用句があるように、畳は私たちの暮らしに深く馴染んでいるのではないでしょうか。

今ではあまり語ることのなくなった、日本人が大切にしてきた心の基準を、畳が言葉なく伝えていると考えています。

畳がなくなることで困るのは一体誰なのかと考えてみたらすぐに分かることです。私たち畳事業者だけではありません。

以前はとにかくたくさんのお客様に一枚でも多く畳を買っていただきたいと考えていました。

しかし今は必要と感じてくださっている方に、必要なタイミングで、必要なだけの畳をお届け出来る体制を守り続けることが大切だと感じるようになりました。

このプロジェクトにご賛同いただいた皆様に感謝を申し上げ、これかも几帳面な仕事を重ね、必要とされる企業であり続けられるよう精進してまいります。

有限会社井戸畳店